Die Pelargonien der Königin Luise

Während heute vorwiegend Pelargonien-Züchtungen verwendet werden, begann man im 17. und 18. Jahrhundert damit, vor allem aus Südafrika stammende Geranien-Wildarten in botanischen Gärten oder Hofgärtnereien zu kultivieren. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden durch Kreuzung der Arten zahlreiche Sorten. Die Wildarten wurden stärker verdrängt und blieben vor allem in Sammlungen erhalten, wie sie auch in Berlin-Charlottenburg heute noch vorhanden sind.

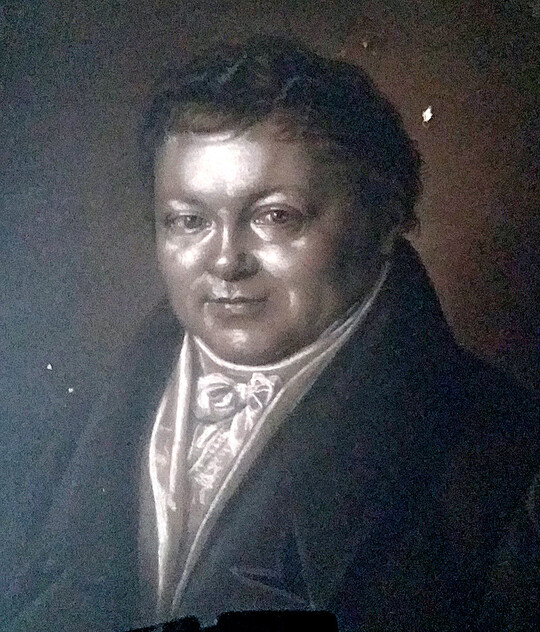

von Tassilo Wengel erschienen am 11.07.2024Es war vor allem das Verdienst von Hofgärtner Georg Steiner (1774–1834), dass in Charlottenburg eine umfangreiche Pelargonien-Sammlung entstand. Steiner war ein unehelicher Sohn des Prinzen von Preußen, dem späteren König Friedrich Wilhelm III., und wurde von ihm in seiner beruflichen Laufbahn unterstützt. Mit 27 Jahren erhielt er die Charlottenburger Hofgärtnerstelle und begann eine umfassende Pflanzensammlung anzulegen. König Friedrich Wilhelm III. sorgte durch großzügige finanzielle Unterstützung auch dafür, dass immer mehr Pflanzen angeschafft werden konnten. Laut einem Verzeichnis von 1804 umfasste die Sammlung Steiners bereits nach zwei Jahren neben Palmen, Kakteen, Sukkulenten, Fuchsien (Fuchsia coccinea), Wandelröschen (Lantana camara) und Bleiwurz (Plumbago indica) auch 38 Pelargonien-Arten, von denen viele erst kurz davor in Europa eingeführt wurden. Dazu gehörten zum Beispiel Pelargonium acerifolium, P. cotyledonis, P. crispum, P. echinatum und P. tetragonum.

1200. Todestag von Königin Luise

Es war auch die Zeit der Regentschaft von Königin Luise, die sich sicher auch an den zarten Blüten und den betörenden Düften der Blätter von Pelargonien erfreute. Traditionell wurden in Charlottenburg vor allem Kübelpflanzen wie Zitrusarten (Citrus), aber auch Lorbeerbäume (Laurus), Granatäpfel (Punica granatum), Oleander (Nerium oleander), Immergrüner Schneeball und Myrten (Myrtus communis) kultiviert, die über Sommer den Schlossgarten schmückten und über Winter in der Orangerie untergebracht waren. Zweifellos nutzte man die Orangerie auch dazu, die vielen Pelargonien zu überwintern, die sich im Laufe der Jahre aufgrund der Pelargonium-Leidenschaft des Hofgärtners angesammelt hatten. Seit sechs Jahren ist diese Orangerie bereits Schauplatz einer Ausstellung, die mit mehr als 50 historischen Pelargonien-Arten und -Sorten an die Zeit der Königin Luise erinnert. In diesem Jahr handelt es sich um einen besonderen Anlass, denn es jährt sich zum 200. Mal der Todestag der sehr beliebten Königin.

Duft-Pelargonien

Als die ersten Wildpelargonien im 17. Jahrhundert durch französische Seefahrer nach Europa gelangten, faszinierten die Menschen vor allem die unterschiedlichen Düfte. Sie reichen von Apfel (bei Pelargonium odoratissimum) über Pfefferminze (bei Pelargonium tomentosum), Muskat (bei Pelargonium fragrans), Orange (bei Pelargonium citriodorum), Rosen (bei Pelargonium graveolens) bis Zitrone (bei Pelargonium crispum). Auch heute noch bietet der Handel ein umfangreiches Sortiment von Duft-Pelargonien an.

Träger der Düfte sind ätherische Öle, die den Drüsenhaaren auf der Blattunterseite entströmen und sich durch leichtes Berühren oder Streichen verstärken lassen. In einigen Gegenden Frankreichs pflanzt man Duft-Pelargonien in großen Mengen an, um Geraniol zu gewinnen. Als Grundstoff für Massageöle, Salben und Parfüm lässt es sich als Ersatz für teures Rosenöl verwenden. Hauptlieferant dafür ist die Rosen-Pelargonie (Pelargonium graveolens), die auch zum Sortiment Steiners gehörte und schon lange als Topfpflanze in Bauernhäusern oder in Bauerngärten verbreitet ist. Diese robuste Art hat tief gelappte, dunkelgrüne Blätter und kleine rosalila Blüten mit dunklen Flecken. Sie wird etwa 60 cm hoch und verholzt im unteren Bereich leicht.

Kreuzung der Wild-Pelargonien

Bald wurden die ersten Wild-Pelargonien auch miteinander gekreuzt. Es war um 1800, als man vor allem Arten wie Pelargonium grandiflorum, P. inquinans, P. peltatum und P. zonale für die Züchtung verwendete. Aus ihnen entstanden unsere heutigen weit verbreiteten aufrecht wachsenden Pelargonium-Zonale-Hybriden, die hängenden P.-Peltatum-Hybriden und die sogenannten „Edel-Geranien“, die P.-Grandiflorum-Hybriden. Eine Fülle von Blüten, Blattformen und Farben, dazu teilweise betörende Düfte ihrer Blätter zeichnen die Pelargonien heutzutage aus. Im Volksmund „Geranien“ genannt, schmücken sie mit ihrer Pracht und Vielfalt Balkone und Blumenrabatten.

Die Gattung und ihre Verbreitung

Die Gattung Pelargonium umfasst rund 280 Arten von Einjährigen, Stauden und Halbsträuchern und gehört zur Familie der Storchschnabelgewächse (Geraniaceae). Bis in das frühe 19. Jahrhundert wurden die Pelargonien botanisch zur Gattung Geranium gerechnet, womit sich auch der heute noch gebräuchliche Name „Geranie“ für die Pelargonien erklärt. Wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen den beiden Gattungen sind die Blüten. Während bei Pelargonium die beiden oberen Blütenblätter dominant und die drei unteren Blütenblätter meist kleiner sind, ist die Blüte bei Geranium aus fünf gleichmäßig angeordneten Blütenblättern aufgebaut.

Obwohl einige Pelargonium-Arten in Australien, Neuseeland, Vorderasien und Madagaskar vorkommen, liegt die Hauptverbreitung der Gattung in Südafrika. Dort besiedeln sie sehr unterschiedliche Regionen, wo sie sich den jeweiligen klimatischen Bedingungen angepasst haben. Ein großer Teil stammt aus den gemäßigten Zonen des Kaplandes, wo sie ganzjährig ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt werden und als immergrüne Pflanzen ohne Ruhezeit wachsen. Andere Arten haben sich mit unterirdischen Speicherorganen oder fleischigen Wasserspeichern und kleinen Blättern an sommerliche Trockenperioden mit mehr oder weniger ausgeprägter Ruhezeit angepasst. Diese heimatlichen Standortfaktoren müssen bei der Kultur beachtet werden.

Standort und Pflege

Obwohl alle Pelargonien das ganze Jahr über im Zimmer stehen können, sind Balkon, Terrasse und Garten über Sommer die besseren Plätze. Sie benötigen in dieser Zeit viel Wasser und einen sonnigen Standort. Gelegentliche Gaben eines Volldüngers sorgen für optimales Wachstum. Sobald die ersten Fröste zu erwarten sind, beziehen sie das Winterquartier. Man kürzt die Pflanzen etwa zur Hälfte bis zwei Drittel ein und stellt sie in einen hellen Raum, in dem Temperaturen zwischen 10 und 12 °C herrschen. Ideal sind Treppenhäuser oder Veranden, auch andere kühle Räume sind geeignet. Während dieser Zeit gießt man die Pflanzen erst dann, wenn sie richtig trocken sind. Die gelegentlich empfohlene dunkle Überwinterung im Keller ohne Wasser ist nicht ideal, weil die meisten Pelargonien keine natürliche Ruhephase haben. Jungpflanzen kultiviert man besser bei etwa 15 °C am Zimmerfenster.

Alle ein bis zwei Jahre verpflanzt man in eine lockere, humose Substratmischung, der etwas Lehm und Sand beigemischt ist. Gut geeignet ist auch mit etwas Sand angereicherte Einheitserde.

Auskunft über die Kultur von Pelargonien geben Gärtner/-innen der Schlossgärtnerei Charlottenburg. Gegen eine Spende kann man dort auch Pelargonien für den Garten erwerben. Alle in diesem Artikel abgebildeten und noch einige andere Pelargonium-Arten sind in der Schlossgärtnerei Charlottenburg vorhanden. Jedes Jahr findet im April der Tag der offenen Tür statt mit der Ausstellung aller Pelargonien. Adresse: Schlossgärtnerei Carlottenburg, Fürstenbrunner Weg 62–70, 14059 Berlin

Wimmer, Clemens: Pelargonium x hortorum ‘Paul Crampel‘ – Pflanzen mit Geschichte; Gp 7/2017. Entwicklung der Pelargonien im 19. Jahrhundert; Gp 1/2002. Barocke Pelargonien; Gp 1/2001.

Chevallerie, Bettina de la: Pflanzensammler – Katharina Kaltenbach; Gp 11/2015.

Erhardt, Walter: Duftpelargonien; Gp 2/2013.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.